Frédéric Lacroix (essayiste) et Marc Chevrier (professeur à l’UQAM)

Le 13 octobre dernier, le gouvernement Legault a annoncé de nouvelles règles pour le financement des universités, en vue, affirme le premier ministre, de rétablir une équité linguistique entre elles. Or, un mois auparavant, le recteur de l’Université de Montréal, M. Daniel Jutras, avait publié dans le Devoir un texte surprenant. Il y affirmait que la formule de financement des universités n’était « pas inéquitable » et ne créait pas une « discrimination arbitraire entre les universités. » Il vaut la peine, croyons-nous, de revenir sur ces affirmations de M. Jutras afin d’éclairer le débat actuel sur le financement des universités.

L’iniquité de financement par étudiant

Dans son texte, M. Jutras écrit, usant d’une périphrase floue, qu’« [o]n entend même quelques voix qui dénoncent le sous-financement chronique et historique de certaines composantes du réseau universitaire québécois ». Le sous-financement dont il est question ici, bien sûr, est le sous-financement des universités de langue française au Québec. Ce sous-financement est-il une pure fiction ?

Aucunement. Si l’iniquité linguistique du financement universitaire a fait du bruit dernièrement, c’est d’abord parce que l’écart de revenu en fonction de la langue s’accroît et que, au vu du recul accéléré du français au Québec, cet écart, qui contribue directement à l’anglicisation par les études supérieures (voir OQLF, « Langue et éducation : enseignement universitaire », 2023), se réconcilie mal avec la volonté d’une nation de faire du français sa langue commune.

Le recteur Jutras parvient à nier ce sous-financement par une méthode simple : confondant la partie avec le tout, il sélectionne une des variables seulement du portefeuille de financement global des universités (les fonds de fonctionnement provenant de Québec), et ignore les autres sources de revenus des universités (fonds d’immobilisation du Québec, fonds fédéraux, droits de scolarité, dons du privé et des fondations, etc.). Ce qui lui permet de claironner qu’il n’y aurait « pas d’iniquité ».

Par exemple, si l’on regarde la subvention de fonctionnement provenant de Québec, les universités anglaises disposaient (en 2017-2018) de 5 040 $/EETP (étudiant équivalent temps plein), alors que leurs homologues françaises obtenaient 5 002 $/EETP, soit des sommes quasiment égales. Si l’on considère exclusivement cette source de revenus, il n’y aurait donc pas de discrimination en fonction de la langue. Cependant, considérons d’autres éléments. Pour les fonds provenant d’Ottawa, par exemple, ces montants sont de 2 663 $/EETP pour les anglophones et de 1 430 $/EETP pour les francophones (soit une différence de 86,2 %). Quant aux droits de scolarité, la même année, les établissements anglais touchaient 438,9 millions de dollars, soit 45,2 % du total des universités québécoises. Il en va de même pour les dons privés, les ventes de produits et services, les revenus de fondation, et même pour les fonds d’immobilisation versés par le Québec (les universités anglaises touchaient par exemple des montants 56 % plus élevés que ceux qui sont investis dans les universités de langue française en 2019-2020).

Si l’on tient compte de toutes les sources de financement, il appert que les universités anglaises disposaient de 16 095 $/EETP et que les francophones, de seulement 12 507 $/EETP, soit une différence de 3 588 $ par étudiant ou de 29 % (voir Lacroix dans L’Action nationale, avril et septembre 2021, « Québec préfère les universités anglaises » et « Au Québec, les universités anglaises sont favorisées »). Précisons que l’économiste Pierre Fortin est arrivé à des résultats comparables et a démontré que même l’Université de Montréal était sous-financée (par étudiant, en moyenne pour l’année 2018-2019) de 46 % relativement à McGill et de 20 % relativement à Concordia (« Riches universités anglophones », L’Actualité 5 avril 2023); de même, le groupe de Pier-André Bouchard St-Amant à l’ÉNAP a calculé que l’Université de Montréal était sous-financée, en dollars constants de 2000, de 74 % comparativement à McGill (voir figure 1a, « L’UQAM a-t-elle sa juste part ? », La Presse, 18 avril 2023).

Le texte de M. Jutras daté du 13 septembre 2023 est d’autant plus remarquable qu’il nie catégoriquement, au nom de la plus grande université de langue française au Québec, le sous-financement qui frappe pourtant son institution de plein fouet.

Mais pourquoi faut-il considérer toutes les sources de financement afin de brosser un portrait global de l’équité de financement ? Il y a deux raisons à cela. Premièrement, le flux monétaire global détermine l’ensemble des ressources qui sont mises à la disposition des étudiants afin de faciliter les conditions d’études et d’assurer leur succès. Deuxièmement, les fonds « autres » (autres que le fonds de fonctionnement de Québec), servent de levier comptable pour monter des projets d’expansion immobilière, ce qui, à son tour, entraîne une hausse de la clientèle et donc des sommes récoltées par le fonds de financement ou les droits de scolarité.

L’affaire du don d’une bonne partie de l’ancien hôpital Royal Victoria à McGill afin d’accélérer l’expansion de cette université sur les plus beaux terrains du centre-ville de Montréal est éclairante ; Québec a choisi McGill, car elle seule, apparemment, avait les reins financiers assez solides pour exploiter le site (cet argument fut invoqué avant que nous apprenions que Québec allait donner 620 millions de dollars en plus des bâtiments et des terrains pour rénover le site…). Pourquoi est-ce ainsi ? Parce que McGill engrange des sommes faramineuses d’Ottawa et des étudiants internationaux, grâce auxquelles elle planifie des montages financiers pour ensuite récolter des sommes supplémentaires en fonds d’immobilisation, de fonctionnement et en frais de scolarité. Les « autres sources » de financement agissent donc comme un lubrifiant pour la roue vertueuse des hausses de clientèles et du financement en fonction de l’effectif, roue qui tourne de plus en plus vite pour les universités enseignant en anglais (voilà aussi la raison pour laquelle les HEC, composante de l’Université de Montréal, sont en train de s’angliciser rapidement).

Devant une telle perspective d’ensemble, il est indéniable que les étudiants qui choisissent d’étudier en anglais au Québec sont beaucoup mieux financés que ceux qui optent pour les études en français.

La complétude institutionnelle

Si le sous-financement net en fonction de la langue, par étudiant, est de l’ordre de 29 % au Québec, l’histoire ne s’arrête pas là.

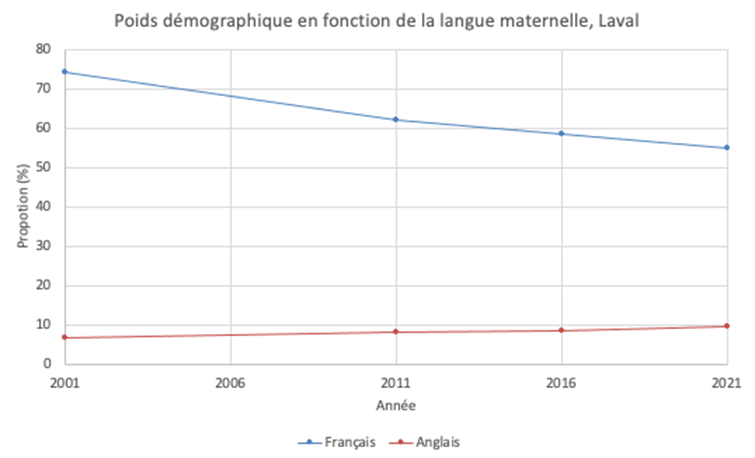

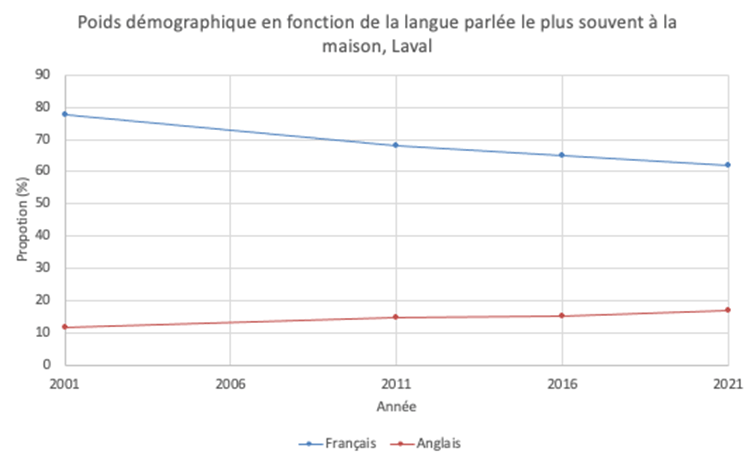

Pour réellement peser sur la dynamique linguistique et faire en sorte que les universités anglaises cessent d’agir comme des foyers d’anglicisation, il faut que le français ait un poids, au niveau universitaire, proportionné au poids démographique relatif des francophones au Québec. C’est-à-dire qu’il est nécessaire, en plus de rétablir l’égalité de financement par étudiant, de viser la « complétude institutionnelle » (voir p. 53, « Pourquoi la loi 101 est un échec », Boréal, 2020). L’atteinte de cette complétude impliquerait que la proportion du financement global accordé aux anglophones soit égale à leur poids démographique (soit environ 10 %). Comme cette part de financement tourne actuellement plutôt autour de 30 %, nous sommes très loin du compte. Les universités anglaises touchaient en 2017-2018 38,3 % des fonds provenant d’Ottawa, soit 4,7 fois leur poids démographique au Québec. S’agissant des droits de scolarité, la même année, les établissements anglais touchaient 438,9 millions de dollars, ce qui représente 5,6 fois leur poids démographique.

On peut évaluer que la somme manquante totale due aux universités de langue française pour atteindre la complétude institutionnelle était, pour l’année de référence 2017-2018, de 1 466 millions de dollars. Ce qui équivalait alors à 20,1 % de tous les revenus des universités au Québec.

À l’injustice « microscopique » qui frappe les étudiants au niveau individuel s’ajoute donc l’injustice « macroscopique » d’une sous-complétude institutionnelle pour les universités de langue française. Pour arriver à l’équité réelle, il faut agir sur ces deux niveaux. De ce point de vue, la Révolution tranquille, qui devait mettre le Québec français au niveau de la communauté anglaise en éducation, est un échec sur ces deux plans.

Les mesures annoncées le 13 octobre par Québec ne constituent qu’un premier pas, timide, dans le rétablissement d’une équité véritable. Mais s’arrêter en chemin ne ferait que cautionner le déclassement qui guette les universités françaises au Québec.