Frédéric Lacroix et Marc Chevrier

Depuis plusieurs années, un large consensus social s’est progressivement cristallisé en faveur de l’application des clauses scolaires de la Charte de la langue française au niveau collégial. La coalition qui appuie désormais cette mesure va de Guy Rocher à Christian Dufour, en passant par Gilles Duceppe, Elsie Lefebvre, Carl Vallée, Emmanuelle Latraverse et Normand Baillargeon.

Fait encore plus significatif, grâce à un mouvement de professeurs de collégial (« Pour le cégep français »), les syndicats locaux de 41 cégeps (sur 48) ont adopté des propositions réclamant l’extension de la loi 101 aux cégeps. Avec une très large mobilisation partant de la base, ces professeurs ont réussi à faire basculer la FNEEQ-CSN et la FEC-CSQ, deux syndicats jusqu’alors farouchement en faveur du statu quo.

Une nette majorité de la population soutient (55 % pour, dont 69 % chez les francophones) également cette mesure, incluant les jeunes !

Alors que le fruit semble plus mûr que jamais, il est donc étonnant de voir le Commissaire à la langue française prendre position sur la question comme il le fait dans son dernier rapport (« Le français comme langue commune. Comprendre le recul, inverser les tendances ») qui contient une recommandation (la sixième) qui touche le régime linguistique de l’enseignement supérieur et qui écarte d’emblée l’application de la loi 101 au cégep.

En faisant des recommandations à l’Assemblée nationale sur les mesures propres à créer une « évolution favorable à la langue française comme langue commune », le Commissaire remplit son mandat législatif, qui consiste, outre à documenter l’évolution linguistique du français au Québec, à évaluer les effets de la politique linguistique québécoise et à proposer des changements à celle-ci. Autrement dit, il est plus qu’un statisticien de la langue, c’est également un évaluateur de politique et un quasi-législateur. Le commissaire a excellé jusqu’ici dans la première dimension de son mandat ; les études démolinguistiques qu’il a commanditées ont apporté des éclairages pénétrants sur la condition du français au Québec.

Le Commissaire a cependant choisi, et c’est son droit, de proposer une solution de son cru au problème de l’anglicisation par l’enseignement supérieur anglais. Cette solution multiplie les mesures administratives dans l’espoir que le cumul des mesures au postsecondaire en vienne à peser sur le portrait d’ensemble et rehausse la vitalité du français.

L’objectif de ces mesures administratives serait « d’assurer la prédominance du français dans l’enseignement supérieur, y compris à Montréal, tout en reconnaissant l’importance d’accorder à l’anglais un espace raisonnable ». Selon le Commissaire, le moyen d’assurer cet objectif de prédominance serait de fixer « une cible de 85 % d’enseignement en français dans l’enseignement supérieur dans le but d’y accroître progressivement la place de cette langue ».

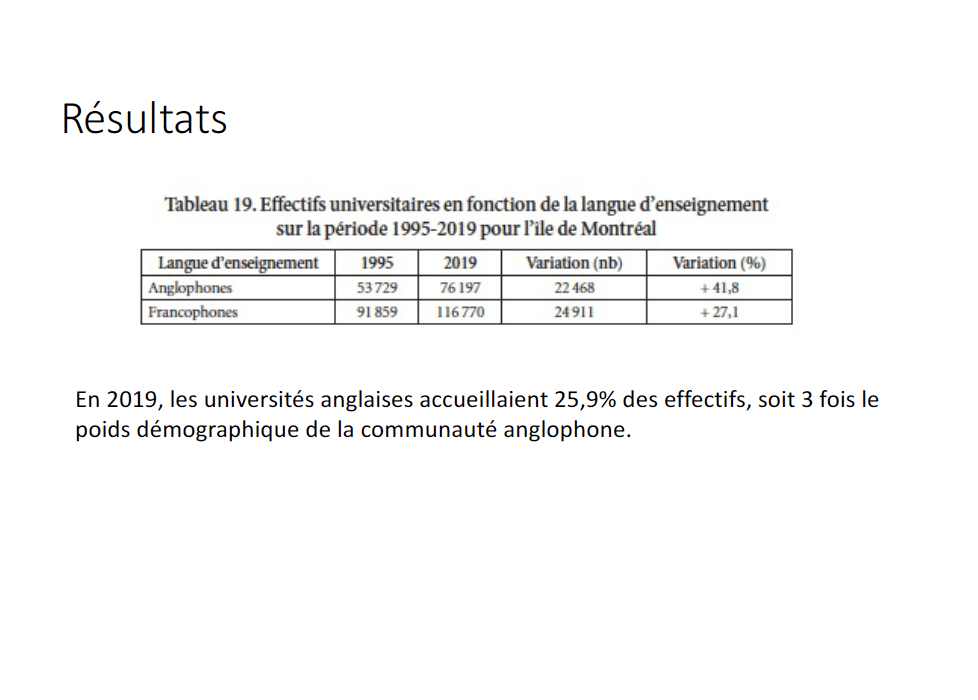

D’emblée, il faut souligner que l’objectif de la politique linguistique québécoise n’a jamais été « d’assurer la prédominance du français » ou « d’accorder à l’anglais un espace raisonnable » mais de faire du français la « seule langue commune » de la nation québécoise et la langue « normale et habituelle » de l’enseignement (voir le préambule de la Charte de la langue française). La notion de « prédominance » nous vient de la Cour suprême du Canada et a été utilisée pour faire sauter les dispositions de la Charte concernant l’affichage unilingue français. La notion de prédominance n’est rien d’autre que le bilinguisme sous des habits neufs. Il est surprenant, à notre avis, de voir le Commissaire embrasser ainsi sans recul critique la notion de prédominance issue de la Cour suprême du Canada, alors que dans les faits, le français est déjà numériquement prédominant dans le secteur universitaire, puisque, comme le note le Commissaire, les établissements anglais attirent 25,4 % des effectifs étudiants totaux.

Le concept de prédominance cerne mal ce dont souffre le secteur postsecondaire français au Québec, qui accuse un sous-développement chronique par rapport au poids réel de la population de langue française au Québec et à la surcomplétude des établissements anglais relativement au poids démographique de la communauté anglophone au Québec.

Il y a de bonnes raisons de croire que cette proposition du Commissaire raterait l’objectif de faire du français la langue commune. Plusieurs raisons nous conduisent à cette conclusion :

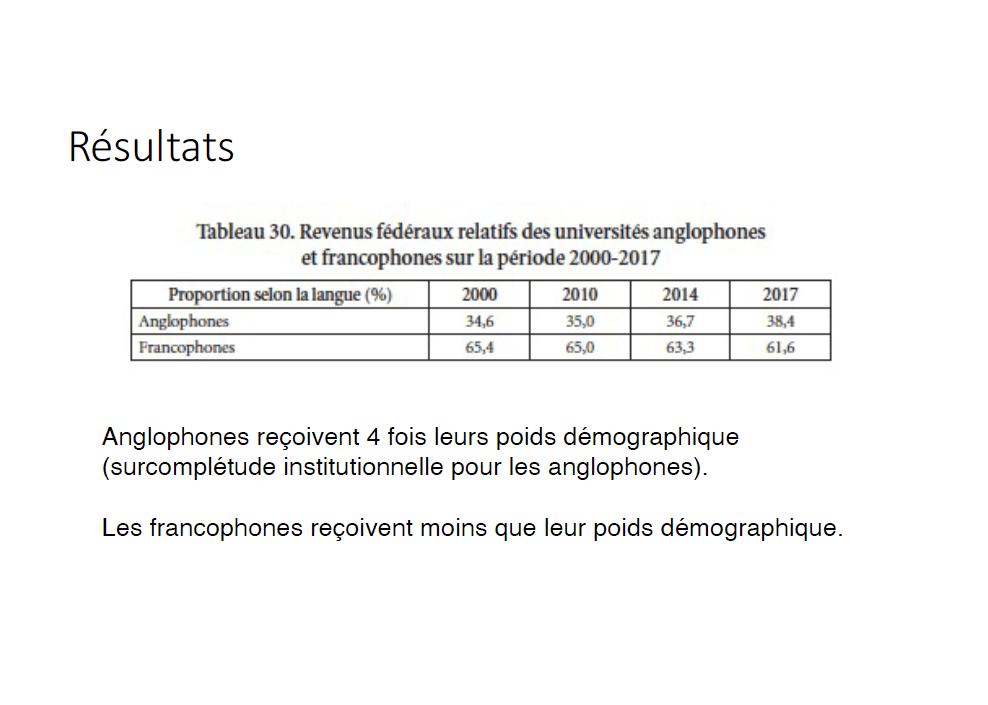

- La cible de 85 % d’enseignement en français au postsecondaire évoquée dans le rapport est créée ex nihilo et ne correspond pas à un objectif « naturel », s’imposant par lui-même ou ayant une valeur symbolique forte. La partie du rapport traitant de cette cible (p.46), tranche avec la rigueur habituelle du Commissaire, par son caractère vague et le manque de justifications solides. Au recensement de 2021, les anglophones constituaient 8,8 % de la population selon la langue maternelle, 11,7 % d’après la langue parlée le plus souvent à la maison et de 13,0 % pour la première langue officielle parlée (PLOP). Avec 15 % d’enseignement en anglais, le Commissaire verse donc une juteuse prime à l’anglais de 70,4 % relativement à la langue maternelle, de 28,2 % relativement à la langue parlée le plus souvent à la maison et de 15,4 % relativement à la PLOP. Notons que la PLOP inclut un grand nombre d’immigrants anglophones ou anglotropes. Avec cette cible, le Commissaire se trouve donc à attribuer, symboliquement, tous les immigrants qui penchent plutôt vers l’anglais et, de même, un grand nombre de francophones et d’autres allophones, à l’enseignement en anglais. Notons que seulement 8,8 % des élèves étaient scolarisés en anglais au primaire et au secondaire en 2021.

- Aucune loi n’impose aux universités « françaises » d’enseigner en français, même si la loi 96 leur a conféré une identité « francophone », sans rien toutefois exiger de contraignant pour la langue de l’enseignement et de la recherche. Celles-ci pourraient être tentées de dispenser plus d’enseignement en anglais afin de soutenir la concurrence avec McGill, Concordia et Bishop’s qui verraient à offrir des formations « bilingues » plus prestigieuses et attractives, notamment pour la clientèle allophone et francophone, laquelle pourrait trouver dans ces formations partiellement en français un argument supplémentaire pour s’inscrire dans ces programmes instaurés par les universités anglaises. Qu’est-ce qui empêchera le système de l’enseignement supérieur québécois, cégeps compris, à prendre pour modèle les universités bilingues comme il en existe en Ontario (York, Laurentienne, Saint-Paul, Ottawa), où le français subit la prépondérance de l’anglais ?

- Le « libre-choix » de la langue d’enseignement au postsecondaire, que le Commissaire choisit de maintenir, pose deux graves problèmes : un problème quantitatif et un problème qualitatif. La proposition du Commissaire pourrait régler en partie le premier problème, alors qu’elle empirerait le deuxième en accroissant l’élitisme du postsecondaire anglais, un secteur qui sélectionne déjà les meilleurs étudiants sur dossier et profite de sa situation géographique avantageuse sur l’île de Montréal autour du complexe Dawson-Concordia-McGill. Un simple contingentement encore plus poussé du nombre de places fera en sorte de confirmer le rôle élitiste filtrant des institutions anglaises ou bilingues, qui pourront à loisir prélever les meilleurs étudiants. Le problème de l’élitisation des institutions anglaises et le déclassement symbolique que subit le français à partir du cégep constituent peut-être le problème le plus sérieux auquel fait face le français aux études supérieures. Cette proposition n’y changera rien et risque même d’aggraver la situation, d’autant plus que bien loin de s’attaquer à l’idéologie du « libre choix » linguistique qui sous-tend l’enseignement supérieur au Québec, elle viendrait officialiser en quelque sorte cette idée qui fonde la Loi sur les langues officielles fédérale.

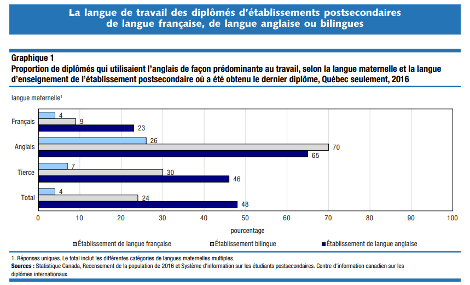

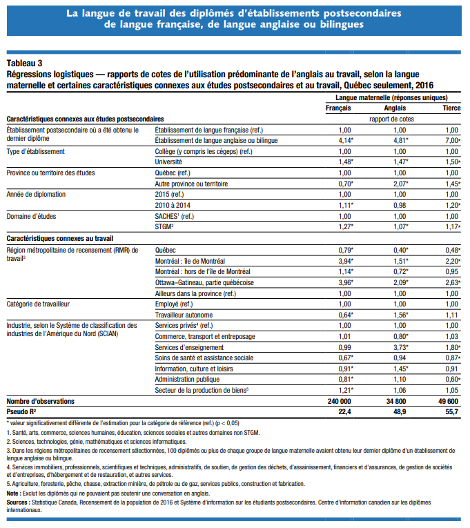

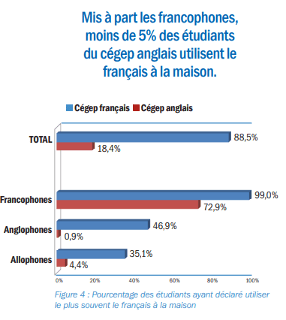

- Partout au Canada, les institutions bilingues servent de foyers d’assimilation pour les francophones. Imposer un certain plancher de cours en français à McGill, Concordia et Bishop’s pourrait certes, par hypothèse, aider à maintenir un peu la « compétence linguistique » (p48) chez certains étudiants, mais il y a fort à parier qu’un bon nombre en ressortiront tout de même anglicisés, puisqu’ils vivront et étudieront dans un environnement à nette prédominance anglophone. Les diplômés des collèges bilingues utilisent d’ailleurs déjà beaucoup moins le français au travail que les diplômés des cégeps français (-14,8 points, p.88). Et le maintien de parcours unilingues anglais pour les ayants droit garantit que ceux-ci pourront continuer à privilégier l’anglais au travail dans la grande région de Montréal comme ils le font actuellement.

- Le pourcentage de 15 % affecté pour les cours en anglais n’est pas loin du 17,5 % prévu par la loi 96 pour le plafonnement des inscriptions dans les cégeps anglais. Avec un tel pourcentage, les cégeps anglais conserveront leur avantage sur l’île de Montréal, en ce qui touche les diplômes décrochés pour les formations préuniversitaires, en laissant les cégeps français occuper la formation technique. Un tel scénario pourrait se reproduire au niveau universitaire, où les universités anglaises tendent à privilégier les diplômes « nobles », bac, maîtrise, doctorat, alors que les universités françaises multiplient les formations courtes (certificats, attestations) pour engranger des inscriptions. Un système de répartition des cours selon la formule 85/15, ou toute autre pondération, risquerait d’entériner ou même d’accentuer cette division des tâches. Les universités anglaises pourraient en outre accroître les cours « légers » en français afin d’atteindre leur cible, un peu comme les radios commerciales passent des chansons en français aux heures de faible écoute pour de se conformer aux quotas fixés par le CRTC.

- Cette solution n’offre aucune pérennité. Si le PLQ n’a pas osé faire sauter les clauses scolaires de la loi 101 en reprenant le pouvoir en 1985, c’est d’abord parce que ces clauses présentent une forte charge symbolique et apportent au problème de la scolarisation en anglais une solution claire, transparente, et s’appliquant à tous. En comparaison, la proposition du Commissaire est de nature essentiellement bureaucratique, ce qui soulève de nombreuses questions. Par exemple : Qui va calculer et s’assurer que la cible de 85 % est bien atteinte ? Quelle sera la méthodologie ? Cette méthodologie pourra-t-elle être modifiée au cours du temps ? Est-ce que tous les cours seront considérés comme étant équivalents, peu importe le nombre de crédits et le niveau ? Est-ce le nombre d’étudiants inscrits en fonction de la langue qui déterminera le 85 % ou le nombre de groupes-cours ? Est-ce le nombre de finissants ? Que signifie « donnés en français » ? Est-ce que les travaux d’un cours en français pourront être remis en anglais (comme on peut théoriquement remettre des travaux en français dans les cours en anglais à McGill) ? En résumé, cette mesure remettra l’ensemble de la politique linguistique au postsecondaire entre les mains d’une bureaucratie que le Commissaire n’identifie pas. Il y a tout lieu de craindre que cet appareil bureaucratique indéterminé, emmêlé dans l’application de contingentements multiples et difficiles à concilier, s’embourbe ainsi dans l’opacité et la complexité de ses procédures. De plus, si, par exemple, un parti favorable au bilinguisme prenait le pouvoir, qu’est-ce qui empêcherait la cible d’être « modulée » afin de donner une place plus « raisonnable » à l’anglais et de la fixer à 75 % au lieu de 85 % ? Ou 65 % ? Pourquoi garderait-on une cible de 85 % alors que la proportion de francophones est appelée à baisser au Québec au cours des prochaines années ?

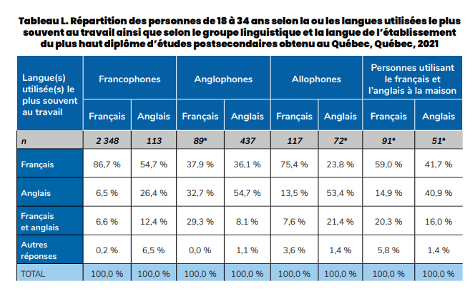

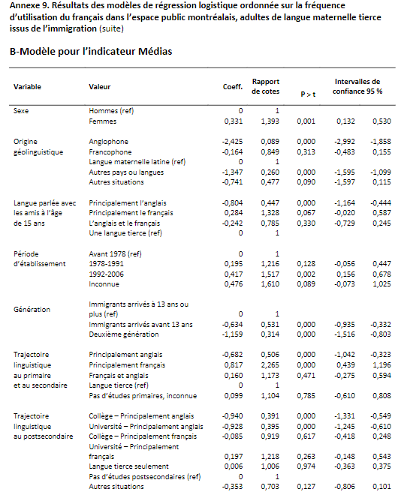

- Par ailleurs, il est frappant que le Commissaire ait avancé cette formule du 85/15 sans vraiment étudier en profondeur le scénario concurrent de l’application de la loi 101 aux cégeps, voire au monde universitaire. De plus, les études complémentaires déposées par le Commissaire le 31 octobre 2024 montrent un lien probant entre la langue des études collégiales et universitaires et la langue du travail, et que le fait d’avoir cumulé des études précollégiales, collégiales et universitaires au premier cycle en français fournit la meilleure garantie d’un avenir professionnel en français. En somme, les travaux commandités par le Commissaire fournissent des raisons supplémentaires d’étendre la loi 101 aux cégeps, et plus encore, au premier cycle des universités québécoises. La recommandation 6 du rapport est en porte-à-faux avec les analyses préalables du Commissaire.

- Enfin, le Commissaire dit avoir puisé l’idée de la formule 85/15 en Catalogne. Il est toujours périlleux d’aller chercher des panacées à l’étranger dans des contextes fort différents du nôtre. Nation minoritaire comme le Québec, la Catalogne jouit cependant d’une marge de manœuvre plus limitée que le Québec en matière linguistique. La constitution espagnole et la politique linguistique appliquée à la Catalogue y maintiennent un régime de co-officialité de l’espagnol et du catalan. Même si la Generalitat (le gouvernement catalan) peut promouvoir le catalan à tous les cycles d’études, il doit respecter la liberté reconnue aux enseignants et aux étudiants d’opter pour le catalan ou l’espagnol à l’université. C’est dans ce contexte que la Generalitat a annoncé un plan pour augmenter à 80 % le pourcentage des classes universitaires données en catalan, offrant aux enseignants des incitatifs, des « privilèges ». Il est clair que le Québec évolue dans un autre cadre législatif et constitutionnel qui lui accorde une grande liberté pour ordonner le régime linguistique de l’enseignement postsecondaire. À vrai dire, la formule proposée par le Commissaire risque de rapprocher le Québec d’une co-officialité à la catalane, qui érigerait autant l’anglais que le français comme langues nationales de l’enseignement postsecondaire, quoique inégales en attractivité et en prestige. Le français continuerait d’être considéré comme une langue infantile, dont la valeur obligatoire ne vaudrait que pour les mineurs. Cependant, tout n’est pas à rejeter dans la politique linguistique catalane. Par exemple, un décret pris par la Generalitat prévoit que les professeurs d’université devront avoir démontré posséder un niveau intermédiaire du catalan avant d’obtenir leur permanence. Une telle mesure, transposée dans le contexte québécois, pourrait compléter l’extension de la loi 101 au baccalauréat universitaire.

La formule 85/15 du Commissaire comporte également le défaut de se limiter à une étude statisticienne et démolinguistique de la langue, qui a certes sa nécessité, et de négliger la dimension institutionnelle du décalage entre le système postsecondaire anglais et le système postsecondaire français. En effet, les institutions postsecondaires anglaises sont depuis fort longtemps surdéveloppées par rapport au poids démographique de la communauté anglophone, avec la double bénédiction des États québécois et fédéral. Il en résulte qu’une communauté dont la population oscille entre 0,9 et 1,1 million (selon la méthode de calcul) dispose pour son éducation d’une faculté de médecine de réputation mondiale, de deux facultés de génie, d’une faculté d’agronomie (sur un vaste campus distinct), de départements en double ou en triple en chimie, biochimie, biologie, communication, de trois facultés de gestion, de trois départements ou facultés en éducation, etc. On ne voit pas en quoi la formule du 85/15 ira corriger l’inégalité de développement entre les deux réseaux universitaires, même si le Commissaire évoque sans autre précision « la réorientation des nouveaux investissements en infrastructure vers les universités francophones ».

En résumé, cette proposition considère que la gestion bureaucratique des flux d’étudiants en fonction de la langue d’enseignement, sans égard aux dimensions symbolique et institutionnelle de la langue, sera suffisante pour inverser la tendance au déclassement du français en enseignement supérieur. De plus, cette proposition s’attaque seulement, et partiellement, à la partie quantitative du problème qui frappe l’enseignement supérieur. Le volet qualitatif n’est pas abordé. Or, le caractère oligarchique des institutions anglaises au Québec, conséquence du marché aux étudiants entretenu par l’État québécois dans le postsecondaire, forme un problème grave qui vient miner globalement le prestige du français sur les plans de la connaissance, de la réussite, du travail et de la culture. Un contingentement encore plus poussé que celui qui règne actuellement pourrait renforcer d’autant plus le prestige des institutions anglaises ou bilingues. Un simple contrôle bureaucratique des flux linguistiques dans l’enseignement supérieur tel que le propose le Commissaire pourrait avoir l’effet paradoxal de saper encore plus le statut du français au Québec sans modifier fondamentalement la dynamique linguistique qui règne au postsecondaire. Une telle « gestion de l’offre » de l’enseignement en anglais, en créant une « rareté », va probablement pousser à la hausse la valeur des formations en anglais ou bilingues.

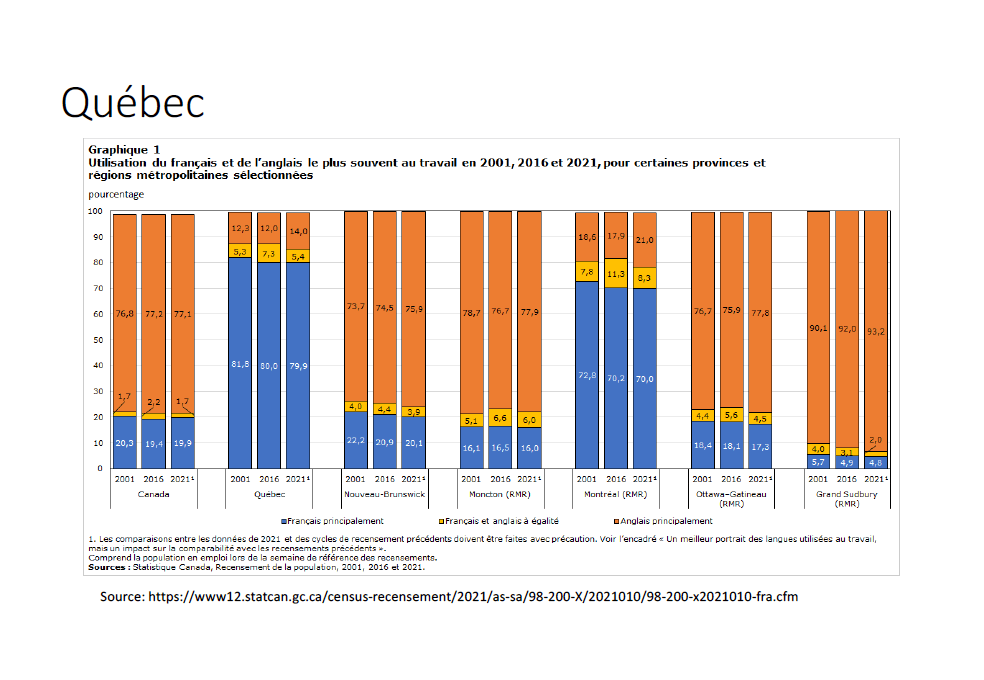

Comme le mentionne le Commissaire (p.48), sa proposition « conserverait le droit pour tous de faire une partie de leurs études en anglais ». Préserver le statu quo, le « libre choix » de la langue d’enseignement au postsecondaire, doctrine inspirée entre autres choses de la Loi sur les langues officielles fédérale et qui avantage l’anglais au Canada, semble en effet constituer l’objectif majeur de cette proposition. Sous un emballage séduisant inspiré avec peu de recul de la Catalogne, celle-ci s’avère essentiellement une tentative de gérer et d’atténuer les méfaits induits par un marché public aux étudiants fondé sur la doctrine d’un libre choix qui a peu d’équivalents dans le monde. Or, maintenir le statu quo ne risque guère « d’inverser les tendances » (comme le titre le rapport) alors que le français recule au Québec comme jamais dans l’histoire. La proposition du Commissaire, peu proportionnée à la gravité de la situation linguistique dépeinte dans ses précédents rapports, soulève par ailleurs de nombreuses difficultés d’application.

De plus, il faut nuancer l’affirmation précédente ; le Commissaire propose en fait de maintenir le financement étatique offert par Québec à ceux qui souhaitent rejoindre le monde anglophone en intégrant le réseau postsecondaire public en anglais. Quel est le but réellement poursuivi par ce maintien d’un fictif « droit à des études en anglais » alors que l’accès à l’anglais est rendu universel et que la connaissance et l’usage de celui-ci explosent chez les jeunes francophones, comme le Commissaire vient de le documenter dans son rapport du 31 octobre 2024 ?

Faire tomber le financement étatique qui vient avec le choix de l’anglicisation, qui est l’idée derrière les clauses scolaires de la Charte de la langue française, ne priverait nul étudiant du « droit » de faire ses études en anglais, qui deviendrait alors un choix personnel, que les contribuables n’auraient pas à financer. Elle retirerait simplement le financement public, financement qui est loin de constituer un « droit » pour tous.

L’application de la loi 101 au cégep, et même au premier cycle des universités, demeure encore, de toutes les propositions sur la table pour redresser la situation, la plus porteuse, bien qu’elle nécessite, bien évidemment, d’autres mesures d’accompagnement que le Commissaire aurait pu, fort des riches données qu’il a recueillies, tenter d’esquisser pour l’avantage de tous.